[김기사 박대리의 페르마타] 63. 농카이를 거쳐 라오스로

자전거여행을 시작하기 전엔 이런 노점식당에서 음식을 사 먹는 일이 없었는데 이젠 그냥 들어가서 먹는다.

사진의 샐러드는 태국의 김치라 불리는 '쏨땀'이란 음식이다.

새콤+달콤+매콤+아삭+고소한 맛이다.

파타야에서 농카이까지 기차로 가려면 일단 방콕을 거쳐야 한다.

파타야 기차역은 외진 곳에 있었는데 시골 간이역처럼 작고 한산했다.

하루에 한 편(14시21분 출발)만 운행하는 방콕행 티켓 요금은 1인당 31바트(1,100원)이다.

160km 거리를 이동하는 노선 치고는 너무 싸다.

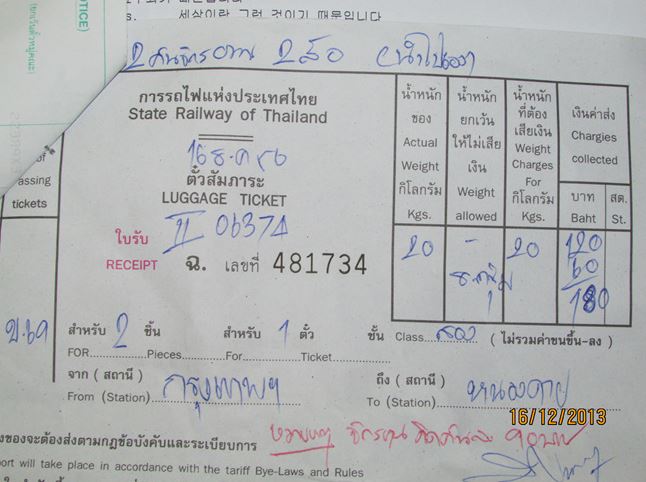

그런데 자전거 탑승료가 사람의 세 배(90바트)다.

그래 봐야 3천원이긴 한데, 한국 같으면 무료인 것을 세 배나 달라고 하니 자전거를 모두 분해해서 패니어 안에 넣고 싶어졌다.

사실 파타야에서 방콕을 가는 사람들의 대부분은 버스를 이용한다.

시외버스는 2시간이면 방콕에 데려다 주지만, 완행기차를 타면 그 두 배가 걸리기 때문이다.

아직도 파타야에서 기차를 타는 답답한 여행자가 있다며 방송국에서 취재를 나왔다.

그래도 고속버스에 자전거를 싣는 게 불안한 우린 기차 탑승을 강행하기로 했다.

그런데 추억 속에서나마 희미하게 남아 있는 한국의 비둘기호 열차를 이곳에서 보게 될 줄 몰랐다.

천장엔 무더위를 한방에 모아주는 선풍기가 덜덜거리며 돌아가고 있었고, 의자는 인체가학적으로 설계되어 불편함의 진수를 느끼기에 충분했다.

그래도 이렇게 자전거가 안전하게 세워져 있으니 우리의 불편함은 감수할 수 있다.

약간 연착하여 오후 6시 40분쯤, 우리 기차의 종착역인 방콕 '후알람퐁(Hua Lamphong)역'에 내렸다.

요런 담요를 한 장씩 주는데 이걸 덮어도 새벽엔 꽤 춥다.

바로 국경을 향해 출발한다.

여권에 출국 도장을 찍고..

어느 호텔 로비에서 와이파이 신호를 잡아낸 박대리가 검색을 통해 한인 게스트하우스를 찾아냈다.

숙소 옆 건물에 있는 여행사에서 방비엥행 버스표를 1인당 40,000낍(약 5천원)에 구매해놓고 야시장 구경에 나섰다.

방비엥으로 가는 버스는 대형버스와 미니버스가 있는데 기사에 따라서 편차는 있지만 미니버스가 대체로 더 빨리 도착한다.

Articles

-

[김기사 박대리의 페르마타] 69. 태국의 먹거리들2

[김기사 박대리의 페르마타] 69. 태국의 먹거리들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 68. 2014년 새해를 맞이하며2

[김기사 박대리의 페르마타] 68. 2014년 새해를 맞이하며2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 67. 태국의 모습들2

[김기사 박대리의 페르마타] 67. 태국의 모습들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 66. 조미료2

[김기사 박대리의 페르마타] 66. 조미료2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 65. 농카이에서 다시 만난 자전거여행자 가족2

[김기사 박대리의 페르마타] 65. 농카이에서 다시 만난 자전거여행자 가족2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 64. 방비엥 관광3

[김기사 박대리의 페르마타] 64. 방비엥 관광3

-

[김기사 박대리의 페르마타] 63. 농카이를 거쳐 라오스로2

[김기사 박대리의 페르마타] 63. 농카이를 거쳐 라오스로2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 62. 파타야2

[김기사 박대리의 페르마타] 62. 파타야2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 61. 태국 입국2

[김기사 박대리의 페르마타] 61. 태국 입국2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 60. 이스탄불 관광, 그리고 귀국4

[김기사 박대리의 페르마타] 60. 이스탄불 관광, 그리고 귀국4

-

[김기사 박대리의 페르마타] 59. 가족의 소중함2

[김기사 박대리의 페르마타] 59. 가족의 소중함2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 58. 터키에서 만난 인연들2

[김기사 박대리의 페르마타] 58. 터키에서 만난 인연들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 57. 불가리아에서 터키로..1

[김기사 박대리의 페르마타] 57. 불가리아에서 터키로..1

-

[김기사 박대리의 페르마타] 56. 불가리아 소피아에서의 휴식3

[김기사 박대리의 페르마타] 56. 불가리아 소피아에서의 휴식3

-

[김기사 박대리의 페르마타] 55. 일반화의 오류2

[김기사 박대리의 페르마타] 55. 일반화의 오류2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 54. 일반화의 오류 12

[김기사 박대리의 페르마타] 54. 일반화의 오류 12

-

[김기사 박대리의 페르마타] 53. 베오그라드 관광2

[김기사 박대리의 페르마타] 53. 베오그라드 관광2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 52. 발칸반도 역사의 중심, 세르비아2

[김기사 박대리의 페르마타] 52. 발칸반도 역사의 중심, 세르비아2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 51. 크로아티아에서의 짧은 이틀4

[김기사 박대리의 페르마타] 51. 크로아티아에서의 짧은 이틀4

-

[김기사 박대리의 페르마타] 50. 굿바이 헝가리2

[김기사 박대리의 페르마타] 50. 굿바이 헝가리2

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin