[김기사 박대리의 페르마타] 61. 태국 입국

이스타항공으로 1인당 42만원(텍스 포함)에 왕복 티켓을 구매했다.

저가항공인 이스타항공의 무료 탁송 수화물 규정은 상당수의 항공사들이 채택하고 있는 규정인, 박스당(갯수 제한은 없음) 가로+세로+높이=205cm, 무게는 1인당 20kg까지이다.

무게가 넘으면 1kg당 10$ 정도의 오버차지를 내면 되지만, 사이즈를 넘게 되면 탁송 자체가 거부되므로 포장박스의 크기에 신경을 써야 한다.

대부분 여행자들이 자전거포에서 구하는 박스의 가로,세로,높이의 합은 215cm 정도이기 때문에 박스 일부를 재단해서 다시 붙여야 하는데, 이렇게 했을 때 앞바퀴뿐만 아니라 뒷바퀴도 분리해서 몸체만 넣어야 박스에 들어간다.

그리고 박스 중간 틈에 바퀴 하나 정도는 넣을 수 있고 남게 되는 바퀴 하나는 어쩔 수 없이 따로 포장해야 한다.

무료 탁송 수화물 규정은 항공사마다 다양한데, 자전거여행자들은 사전에 꼭 확인해야 할 부분이다.

예를 들면 말레이시아항공인 경우 무척 관대하여 사이즈와 갯수에 상관없이 30kg(미주 제외)까지 무료이고, 베트남항공인 경우는 무게와 사이즈도 규제를 하지만 자전거 자체에 별도의 요금이 책정되어 있어서 태국 기준으로 편도 1대당 25만원 정도를 더 내야 한다.

이렇게 해서 우리의 자전거 박스는 모두 3개가 됐고, 총 무게는 43.7kg으로 오버차지를 각오했지만 창구직원의 배려로 그냥 통과.

(이 부분은 복불복이다. 창구 직원에 따라 에누리 없이 거부 당하거나 정확하게 오버 차지를 징수당할 수 있지만, 우리 경험상 규정 수치의 10% 정도는 오버되어도 대체로 눈감아 주는 것 같다.)

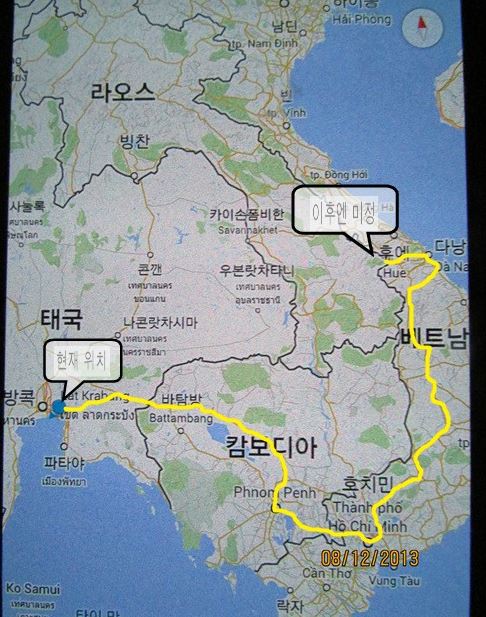

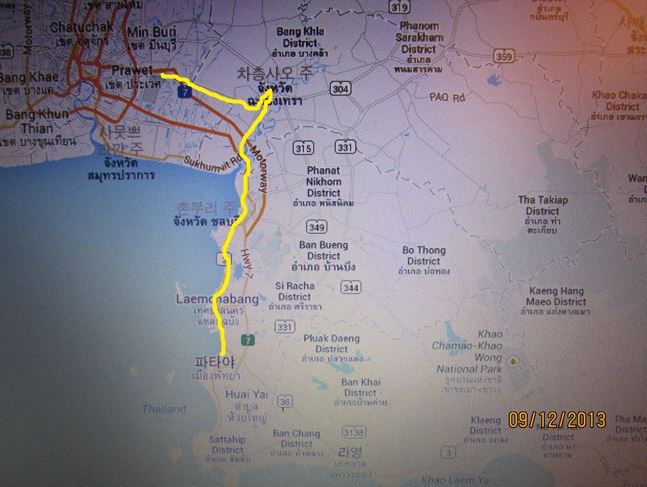

6시간의 비행을 거쳐 방콕 수완나폼 공항에 도착했다.

입국장(arrival at airport)은 자리가 비좁고 눈치가 보이는 구조라서, 3층에 있는 출국장으로 올라가 자전거 조립을 했다.

어느 공항이나 자전거를 타고 빠져나오는 게 쉽지 않다.

몇 번을 물어보고 겨우 방향을 잡았다.

태국은 차량 통행 방향이 한국,중국,유럽과 반대인 좌측통행이기 때문에 백미러를 오른쪽으로 옮겨 달았다.

처음 접하는 현지 교통상황은 언제나 당황스럽다.

그러나 이제 박대리도 경력이 쌓인지라 별 무리 없이 따라온다.

공항을 벗어나고 18km 지점에서 숙소를 잡았다.

조식 없이 하루 650바트(22,700원)짜리 모텔인데 에어컨과 냉장고가 있어서 적당한 숙소였다.

아직 이른 시간인 오전 10시경이지만, 어제 공항 의자에서 잠을 설쳤기 때문에 일찍 쉬어야 한다.

정신없었던 태국에서의 둘째 날을 도마뱀과 함께 지내고..

다음 날, 숙소에서 나와 동쪽을 향해 달리다가 맛본 코코넛인데...아마 당분간 이 과일과 사랑에 빠질 것 같다.

'차층사오(Chachoengsao)'란 도시에 들어와서 숙소를 잡았다.

21,000원에 조식 포함이고 냉장고와 에어콘이 있다.

거리에서도 코코넛 열매를 볼 수 있을 정도로 이 나라의 기후는 뜨겁다.

요렇게 세 숟가락이 오천원.

그에 반해 재래시장 물가는 아주 착하다.

...하루 더 쉬기로 했다.

나무를 갈아 만든 즙을 얼굴에 바르고 다니던 태국 사람들의 모공은 이제 한국산 화장품들이 점점 책임지고 있다.

대단한 아디다스..

그런데 이 마트엔 시식이 없다.

그럴 땐 재래시장으로 자리를 옮기면 된다.

반건조 새우를 열 마리 정도 먹어 치운 박대리는 커피 한 사발로 느끼한 속을 달래겠다고 한다.

Articles

-

[김기사 박대리의 페르마타] 69. 태국의 먹거리들2

[김기사 박대리의 페르마타] 69. 태국의 먹거리들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 68. 2014년 새해를 맞이하며2

[김기사 박대리의 페르마타] 68. 2014년 새해를 맞이하며2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 67. 태국의 모습들2

[김기사 박대리의 페르마타] 67. 태국의 모습들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 66. 조미료2

[김기사 박대리의 페르마타] 66. 조미료2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 65. 농카이에서 다시 만난 자전거여행자 가족2

[김기사 박대리의 페르마타] 65. 농카이에서 다시 만난 자전거여행자 가족2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 64. 방비엥 관광3

[김기사 박대리의 페르마타] 64. 방비엥 관광3

-

[김기사 박대리의 페르마타] 63. 농카이를 거쳐 라오스로2

[김기사 박대리의 페르마타] 63. 농카이를 거쳐 라오스로2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 62. 파타야2

[김기사 박대리의 페르마타] 62. 파타야2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 61. 태국 입국2

[김기사 박대리의 페르마타] 61. 태국 입국2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 60. 이스탄불 관광, 그리고 귀국4

[김기사 박대리의 페르마타] 60. 이스탄불 관광, 그리고 귀국4

-

[김기사 박대리의 페르마타] 59. 가족의 소중함2

[김기사 박대리의 페르마타] 59. 가족의 소중함2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 58. 터키에서 만난 인연들2

[김기사 박대리의 페르마타] 58. 터키에서 만난 인연들2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 57. 불가리아에서 터키로..1

[김기사 박대리의 페르마타] 57. 불가리아에서 터키로..1

-

[김기사 박대리의 페르마타] 56. 불가리아 소피아에서의 휴식3

[김기사 박대리의 페르마타] 56. 불가리아 소피아에서의 휴식3

-

[김기사 박대리의 페르마타] 55. 일반화의 오류2

[김기사 박대리의 페르마타] 55. 일반화의 오류2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 54. 일반화의 오류 12

[김기사 박대리의 페르마타] 54. 일반화의 오류 12

-

[김기사 박대리의 페르마타] 53. 베오그라드 관광2

[김기사 박대리의 페르마타] 53. 베오그라드 관광2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 52. 발칸반도 역사의 중심, 세르비아2

[김기사 박대리의 페르마타] 52. 발칸반도 역사의 중심, 세르비아2

-

[김기사 박대리의 페르마타] 51. 크로아티아에서의 짧은 이틀4

[김기사 박대리의 페르마타] 51. 크로아티아에서의 짧은 이틀4

-

[김기사 박대리의 페르마타] 50. 굿바이 헝가리2

[김기사 박대리의 페르마타] 50. 굿바이 헝가리2

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin